Spiele

Keeper: Weird, schön, entschleunigt – das Double Fine-Abenteuer im Xbox-Podcast

Keeper von Double Fine im offiziellen Xbox Podcast: Wortloses Abenteuer mit Leuchtturm und Twig, fester Kamera, starkem Sounddesign und „weird but chill“-Vibe. Release 17. Oktober für Xbox Series X|S und PC, Day One im Game Pass.

Der offizielle Xbox Podcast taucht tief in Keeper ein. Das neue Double Fine-Abenteuer setzt auf eine wortlose Erzählung, feste Kameras, präzises Sounddesign und das Duo aus Leuchtturm und Vogel Twig. Das Ergebnis wirkt weird, aber chill und führt dich sanft, ohne Fail-States, bis zum Gipfel der Insel. Release: 17. Oktober auf Xbox Series X|S und PC, Day One im Game Pass.

Keeper steht im Mittelpunkt einer ausführlichen Episode des Official Xbox Podcast. Creative Director Lee Petty, Audio Director Camden Stoddard und Senior Level Designer Asif Siddiky liefern einen selten intimen Einblick in Konzept, Tonalität und Mechaniken. Der Kern von Keeper ist klar: ein drittes-Person Abenteuer mit Fokus auf Erkunden und Puzzles, getragen von einer wortlosen Erzählweise und einer ungewöhnlichen Hauptfigur. Du steuerst einen Leuchtturm auf vier Beinen. Twig, ein kleiner Seevogel, begleitet dich, reagiert auf die Welt und übernimmt Aufgaben, die dem Leuchtturm verwehrt bleiben. Gemeinsam navigiert ihr eine Insel, die lebensvoll wirkt, aber von einer schleichenden Bedrohung namens The Wither durchzogen ist. Der Berggipfel ruft den Leuchtturm immer wieder. Dieses Ziehen wird in Bild, Ton und Kameraführung verkörpert.

Das Team umschreibt die Stimmung wiederholt als „weird but chill“. Keeper ist kein klassisches Cozy Game. Es verzichtet auf Stressfaktoren wie Tod, Fail-States und Neustarts, erzeugt aber gezielt Spannung, Staunen und leise Verunsicherung. Diese Balance trägt das Spiel über ganze Abschnitte und erlaubt dir, in Schönheit zu verweilen, ohne den Pfad zu verlieren.

Erzählung ohne Worte: Kamera, Klang, Intuition

Keeper erzählt komplett ohne Dialog, HUD oder Texteinblendungen. Laut Asif Siddiky ermöglicht das die handgeführte, fest gerailte Kamera. Jeder Raum ist cineastisch komponiert. Die Kamera leitet deinen Blick zu dem, was zählt, entspannt sich nach einem gelösten Schritt oder fokussiert neu, sobald eine Mechanik verstanden ist. So entsteht unausgesprochene Lesbarkeit. Du erkennst Bedeutung durch Licht, Bildausschnitt, Abstand und Rhythmus. Dadurch fühlt sich Rätseln wie Entdecken an. Du stolperst in eine Situation, beginnst zu handeln, die Elemente greifen ineinander, und erst beim Aha-Moment fällt das Muster zusammen.

Audio und Musik schließen die Lücke, die Dialoge sonst füllen. Camden Stoddard beschreibt Twig als gespielte Performance, nicht als rein gesampelten Vogel. Die Laute sind emotional, präzise und dienen als Bindeglied zum schweigsamen Leuchtturm. Komponist David Earl gibt dem Berg ein eigenes Leitmotiv, das sich wie ein Faden durch die Partitur zieht. Diese musikalische Anziehungskraft macht das ferne Ziel fühlbar, noch bevor du es erreichst. Für die ungewohnte Welt entstanden neue Instrumente und unmögliche Klänge, um Surrealität akustisch glaubhaft zu machen.

Licht und Twig: Zwei Werkzeuge, ein Verhalten

Dein primäres Werkzeug ist Licht. Der Leuchtturm verfügt über einen unfokussierten Lichtkegel für subtile Reaktionen der Umwelt und über einen Fokusstrahl für präzise, stärkere Interaktionen. Viele Rätsel basieren darauf, Signale zu lesen: Wachst eine Pflanze gedehnt in das Licht, vibriert ein Organismus, glimmt eine Struktur stärker, öffnet sich ein Weg. Twig ergänzt diese Palette. Der Vogel kann fliegen, ziehen, kurbeln, aufnehmen und Objekte an den Leuchtturm hängen. Aus der Synergie aus Lenken und Greifen entstehen mehrstufige Mechanikfolgen, die sich organisch in die Umgebung einfügen. Du heilst oder harmonisierst Teile der Insel eher indirekt, indem du Funktionsketten verstehst und anstößt. Die Welt wirkt nicht wie ein Levelset, sondern wie ein Ort, der vor dir schon lebte.

„Weird but chill“ als Designprinzip

Lee Petty umreißt das Ziel klar. Keeper soll Überraschung erzeugen, ohne belehrend zu wirken. Statt klarer Aufgabenzettel entstehen Rätsel aus Situationen. Die Welt lässt dir Negativräume. Du darfst innehalten, Aussicht genießen, ohne Meta-Belohnung. Ein Pflänzchen wächst, weil es schön ist. Du sammelst nicht, um Listen zu füllen, sondern um Resonanz zu spüren. Aus der Pandemiezeit stammen Impulse von Einsamkeit, Verbundenheit und der Frage, wie Leben ohne uns weitergeht. Pilzmyzel und Bäume als Netzwerke gaben Bild und Struktur. Diese Ideen wurden körperlich gemacht: Routen, die Nähe suchen, Pfade, die Freiraum geben, Systeme, die ohne Worte verständlich wirken.

Bildsprache, Surrealismus, Max Ernst

Die Visuals greifen auf Landschaften zurück, die bewusst nicht rational wirken. Stoddard und Petty verweisen auf Surrealismus und Max Ernst. Der Maler arbeitete mit Grattage, bei der zufällige Texturen unter Farbe Strukturen erzeugen, die zu Landschaften verarbeitet werden. Keeper übersetzt diesen Ansatz in digitale Geologie. Felsen zeigen Geste. Oberflächen deuten Bewegung an. Farben schillern, als würde Leben unter der Haut pulsen. Die Welt vermittelt Weichheit, wo Härte erwartet wird, und Gewicht, wo Leichtigkeit denkbar erscheint. Dieses Spiel mit Erwartungen stützt auch das Rätseldesign. Ungewohnte Materialität wird selbst zur Mechanik.

Ein Beispiel ist die pinke Weite, ein späteres Gebiet, das nach dunkleren Innenräumen wie eine Überflutung aus Luft und Farbe wirkt. Dort verändert Pollen das Bewegungsverhalten des Leuchtturms. Das eigentlich schwere, erdgebundene Wesen wird temporär leichter, öffnet neue Routen und Perspektiven. Metamorphose wird hier spürbar. Diese Wechsel kehren motivisch wieder und laden ein, Bedeutung mitzunehmen, statt nur Systeme zu verstehen.

Der Berg als Anker, Skala als Thema

Der Gipfel fungiert als narratives Versprechen. Die Kamera zeigt ihn immer wieder aus neuen Winkeln. Mal scheint er greifbar, dann wieder fern. Diese Reframing-Momente sind bewusst. Sie erzählen, dass die Insel größer ist, als sie zunächst wirkt, und dass Skala relativ ist. Asif Siddiky betont genau das als seinen liebsten Überraschungseffekt: Du fühlst dich erst groß als Leuchtturm, nur um später in Welten zu treten, in denen du dich wieder winzig fühlst. Diese Verschiebung strukturiert das Erleben. Das Ankommen am Gipfel verändert den Blick auf das Davor. Das Team spricht offen aus, dass dies beabsichtigt ist und deine Deutung mitträgt, auch weil mehrere Lesarten gültig bleiben.

Leveldesign: Charaden, Kamera, Klarheit

Ohne Worte und HUD ist Lesbarkeit die Währung. Keeper erreicht sie über cineastische Komposition und graduelle Einführung von Regeln. Puzzles erklären sich über Anordnung im Raum, Soundhinweise und Reaktionsketten. Ein aufgeladenes Auge öffnet sich, sobald Twig eine Sphäre bringt. Eine Struktur leuchtet stärker, wenn dein Fokusstrahl trifft. Ein Abschnitt entspannt die Kamera, nachdem ein Teil gelöst ist. So entsteht stilles Feedback. Geheimnisse gibt es gezielt, aber die Bewegungsökonomie bleibt wichtig. Der Leuchtturm ist langsamer als viele Genrefiguren. Abzweige lohnen sich daher in kompakten Schleifen. Du verlierst nie den Faden, weil die Kamera dich behutsam zurückführt.

Die Gestaltung vermeidet „Schlüssel und Tor“-Klischees. Stattdessen inkubieren Puzzles in deinem Kopf. Du hast ein Teil schon ausgelöst, bevor du das Muster erkennst. Diese Reihenfolge fördert Selbstwirksamkeit. Sie verankert das Erlebnis als Traumlogik. Camden Stoddard beschrieb das Duo Lighthouse und Twig früh mit einem ungewöhnlichen Bild: Penn und Teller. Ein Partner spricht mit Gesten und Tönen, der andere bleibt stumm und wirkt durch Präsenz. Genau so tragen sich Zuneigung, Angst und Sicherheit in Keeper weiter, ohne ein Wort.

Soundtrack: Sicherheit, Reise, neue Instrumente

Musik und Klang führen durch Isolation, Verbindung und Transformation. David Earls Score nutzt das Berg-Leitmotiv als wiederkehrenden Impuls. Es webt sich häufiger ein, je näher du dem Ziel kommst. Diese musikalische Gravitation braucht keine Cutscenes. Sie wirkt direkt. Die Klangwelt ist eigensinnig. Für diese Welt entstanden Instrumente, die unmögliche Töne erzeugen. So bekommt die Insel ihren eigenen Atem. In Momenten der Sicherheit zwischen Twig und Leuchtturm schwingt Wärme mit. In Abschnitten der Desorientierung moduliert das Arrangement, lässt Flächen kippen, ohne zu überfordern. Der Mix bleibt chill, doch nicht indifferent.

Release, Plattformen, Game Pass

Am Ende des Podcasts bestätigt das Team das Ziel: Keeper erscheint am 17. Oktober für Xbox Series X|S und PC. Der Titel ist ab Tag 1 im Game Pass. Diese Fakten passen zur Vision, eine Zugänglichkeit zu schaffen, die zum Design ohne Fail-States harmoniert. Das Publikum wird eingeladen, das Spiel ohne Schwellenangst auszuprobieren, in Ruhe zu atmen und die eigene Deutung mitzunehmen.

Fazit und Ausblick

Keeper wirkt wie ein präzise komponiertes Stillleben in Bewegung. Das Abenteuer verbindet handgeführte Kamera, zweistufige Lichtmechanik, Twig-Interaktionen, Surrealismus in der Optik und einen Score mit deutlich erkennbaren Leitmotiven. Das Team verzichtet bewusst auf Dialoge und HUD. Stattdessen führt es dich über Intuition, Sound und Bildausschnitt. Der Weg zum Gipfel ist mehr als Zielerfüllung. Er ist Uminterpretation des bereits Erlebten. Die Formel „weird but chill“ trifft das Spannungsfeld. Du wirst überrascht, aber nie bestraft. Du bekommst Freiräume, aber nie Leere. Wenn der Leuchtturm leichter wird und Twig einen neuen Ton anschlägt, verändert sich nicht nur Mechanik, sondern auch Bedeutung. Genau darin liegt die Stärke von Keeper.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

-

Spielevor 1 Woche

Kiln: Double Fine kündigt kreativen Multiplayer-Brawler an

-

Spielevor 1 Woche

Xbox Developer_Direct 2026: Fable, Forza und mehr

-

Spielevor 1 Woche

Avatar: Frontiers of Pandora Free Trial bis 26. Januar spielbar

-

Spielevor 1 Woche

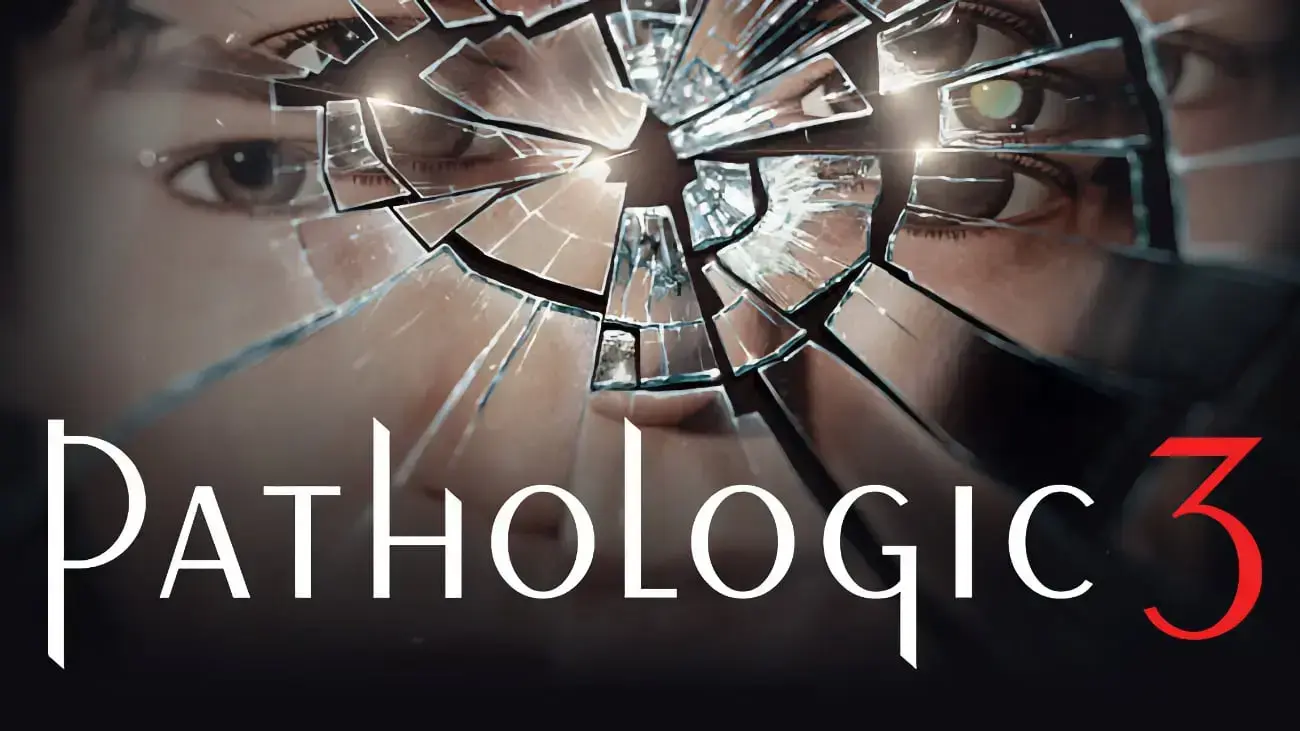

Pathologic 3 für Xbox Series X|S erschienen und überzeugt Kritiker